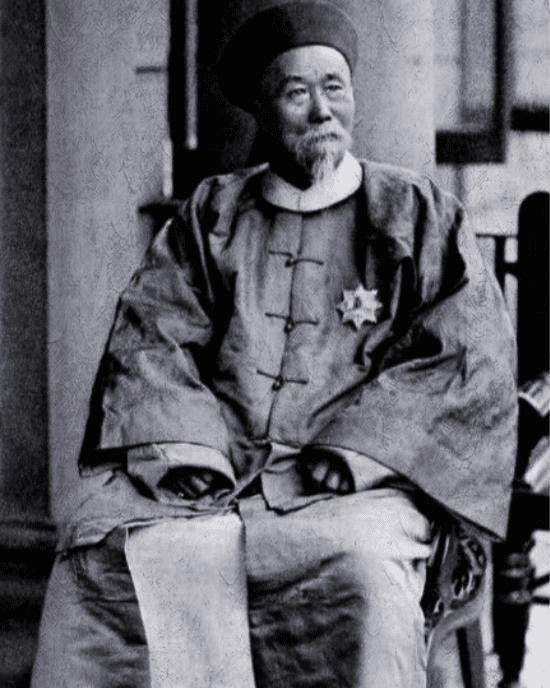

李鸿章为什么拒绝在辛丑条约上签名?

梁启超在《李鸿章传》中说过一句话:“天下惟庸人无咎无誉。举天下人而恶之,斯可谓非常之奸雄矣乎。举天下人而誉之,斯可谓非常之豪杰矣乎。

”李鸿章此人,奸雄乎?豪杰乎?不过一奸臣耳。虽然他自称满清的“裱糊匠”,为了满清也确实算得上呕心沥血,也有很多人对他赞誉有加,可是,想到顾炎武的“亡国与亡天下奚辩”,我也想问问李合肥,误国与误天下奚辩?李鸿章为了一家一姓之国,误了百家百姓之天下。更何况,他这个“裱糊匠”给满清补好了窟窿了吗?没有!经了他的手,不仅没有补好满清的窟窿,反而越补越多,因为他用的是“拆了东墙补西墙”的办法,这能补得好吗?所以,也别夸李合肥怎么怎么厉害,怎么怎么力挽狂澜,他没这个本事,他只是清政府为了跪舔洋人而推出来的一个奴才罢了。他在军事上学了曾国藩的几分本事,在政治上则完全沦为慈禧的“玩物”,只知道迎合慈禧,这样的人当官是没有原则的,或者说他唯一的原则是当好慈禧的“玩物”这个角色,然后趁机捞捞好处。真让你说他为中国干了什么好事,你可能还真说不出来。实际上,他也只服从于慈禧的命令,慈禧让他干什么,他干什么,所以梁启超也禁不住问了一句,你李鸿章身处千年未有之变局,又手揽重权,为什么不想想怎么改变?李鸿章不想,他心里只有他的老佛爷。所以,多数人对他的印象是签,签,签!签什么?签卖国条约。他签的条约多到后来洋人一让清政府签什么条约,便指名道姓的让他代表清政府去签,真真是签出了名,签出了专业度和信誉度,简直成了清政府的“老字号签约专业户”。1900年,是满清,是慈禧和李鸿章,也是中国极为重要的一年。慈禧突然闹热,想借“拳匪”的手去教训教训洋人,向11国宣战,结果把自己和满清给坑了,也坑了中国。

当时的李鸿章虽然远在广东,却也收到了清廷发来的诏书,但是他却一反常态地回了一句:“此乱命也,粤不奉诏。”这当然不是李鸿章的真心,是他被东南的督抚给裹挟了。当时,东南督抚一则不相信满清能够打得过洋人,二则为了保证自己的地盘不被破坏,因为他们所办的实业几乎全在东南,战事一起,利益链肯定崩溃,所以在盛宣怀的牵线下,他们和洋人达成了所谓的“东南互保”。李鸿章在签了《马关条约》后,被骂得狗血淋头,慈禧也不得不忍痛割爱,一番操作后将他送到了远离清廷中枢的广东。

李鸿章远在广东,孤立一人,他能拿东南这么多督抚怎么办?他只能被他们所裹挟,所以违心地给他回了句:“此乱命也,粤不奉诏。”然后,默默叹气流泪。等到老佛爷仓皇出逃,一纸诏令送到李鸿章的手里,他一看,心里便骤然一紧,不由担心起来他的老佛爷,于是立即北上——赶紧找洋人和谈,让老佛爷尽快回紫禁城享受权力和生活!一个半截身体入土的老男人,听到了一个同样半截身体入土的老女人的召唤,突然爆发出来一股“舍我其谁”的气势。他难道不知道他这一去,可能又是一次“马关”吗?他知道,可是他仍然要去。李鸿章的外交之术说起来很简单——服软和给好处,只是,他能够将“合纵连横”联合起来使用。所以,对于《辛丑条约》的磋商,他自然也用了这一招,扯虎皮扯了三个月。只是,满清该给列强的钱还是要给,该划的使馆区还是要划......最后,条约谈成了,双方也还算满意,不管李鸿章满不满意,总之慈禧是满意的,“量中华之物力,结与国之欢心”,只要讨好了洋人,她便又可以回到紫禁城里继续作威作福了,至于赔多少,怎么赔,她可不会管。李鸿章在心里叹了口气,哆哆嗦嗦地在条约上签字,但是,他没有签自己的名字,却只“抠门”地写了一个字——肃!肃是什么?是慈禧给他封的爵位,肃毅伯。他为什么要用这个“肃”在条约上签字?是偷懒?是想掩盖自己的真实姓名?实际上,李鸿章很清楚地知道他在条约上签字意味着什么,他有不是什么雏儿,条约签了那么多,心里当然有数,签个“肃”字也掩盖不了他李鸿章签卖国条约的事。但是,他只能用“掩耳盗铃”这么烂的招来诉说自己的心酸,当了一生的“裱糊匠”,东补西补,补的心力交瘁,能不心酸吗?同时,这个“肃”是慈禧给他的,他知道《辛丑条约》将会成为自己的终点,所以这又何尝不是在告诉慈禧,他李鸿章一生忠于慈禧!他求的是什么?慈禧能够在他死后念点他的好,不要把黑锅全甩给他。皇帝身边咬人的狗难得善终,更不用说身后名了,可是,签卖国条约又如何?不知是慈禧看明白了李鸿章的用意还是怎么,在他死后,慈禧果然给了他一个“文忠”的谥号。一个“肃”字,换来了一个“忠”字,是忠,也是终,写尽了肃杀凄凉之意。